.png?w=3840&q=100)

東京レストランツファクトリー様 ~スポットシェフ導入事例~

シェアダイン編集部

国際的な衛生規格であるHACCP(ハサップ)による衛生管理は、アメリカやEUでも義務化し導入されています。

グローバル化が進む中で、日本の食品衛生レベルを世界基準に合わせるために、HACCPの義務化という流れになりました。

そして、2020年6月から改正食品衛生法が施行され、2021年6月からHACCPの実施が義務化されました。

しかし、なぜHACCPを飲食店で導入しなければならないのか、その必要性について理解されていない方も少なくありません。

そこで、この記事では飲食店でHACCPを導入すべき理由と方法を解説してまいります。

また、HACCPを導入しなかったら罰則があるかなど、導入しなかった場合のリスクについても合わせて解説してまいります。

日本国内で発生している食中毒事故のうち、じつにその5割は飲食店で発生しています。

参照元 厚生労働省「飲食店における衛生管理」

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理が実施できれば、食中毒発生による営業停止や、お客さまへの被害を未然に防ぐ確率が格段にあがります。

万が一、食中毒や異物混入が起こったとしても、原因をすばやく究明できるようになります。

HACCPの導入は、飲食店にとって衛生管理体制の整備だけでなく、業務改善にもつながるメリットがあります。

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とは、食中毒予防の三原則を基本に、今取り組んでいる衛生管理とメニューに応じた注意点をあらかじめ衛生管理計画として明確にし、実施し、記録する、この一連の作業のことです。

引用 厚生労働省「HACCPの考え方を取り入れが衛生管理のための手引書」

このように、厚生労働省「小規模な一般飲食店事業者向け」の手引書に記載があります。

今まで実施してきた「食中毒予防の三原則」

これらの三原則を基本に、衛生管理を「見える化」します。

■「見える化」とは

①衛生管理計画を作成する+②実施する+③記録・確認をする

それでは、実際に何をしていけばいいのか具体的に解説いたします。

まずは、厚生労働省のサイトにある「小規模な一般飲食店業者向けに作成されたHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」をよく読み、記入例を参考に計画書を作成します。

手引書にある様式を利用すれば、容易に計画書が作成できます。

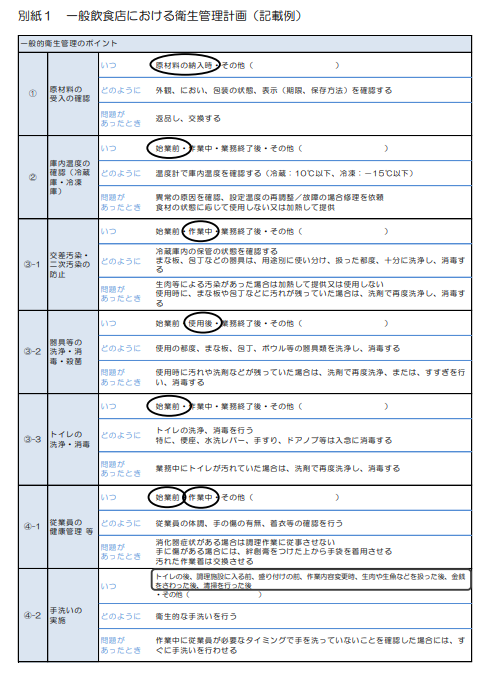

飲食店における衛生管理計画は、次の2つで構成されています。

〈必ず入れるべき項目〉

上記の項目ごとに、「いつ」「どのように」「問題があった時にはどうするか」を考えていきます。

様式を利用した下記の記載例を、参考ください。

引用 厚生労働省「HACCAPの考え方を取り入れた衛星管理のための手引書」

食品を10~60℃の温度帯(危険温度帯)に放置したままにすると、食品についた細菌がどんどん増殖していきます。

重要管理のポイントは、調理中の危険温度帯に着目した温度管理です。

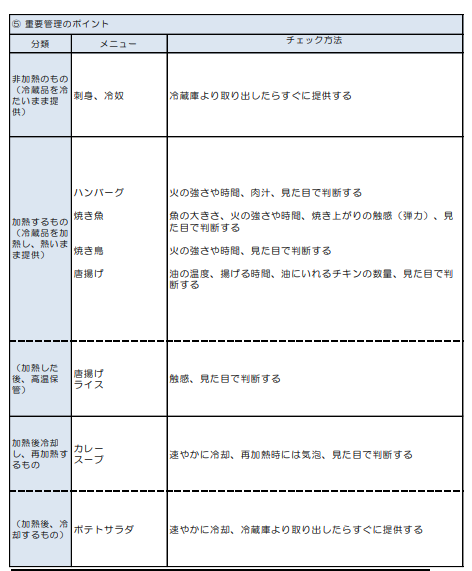

食品の調理方法によって、重要管理ポイントは異なるので、メニューを3つのグループに分類してください。

〈必ず入れるべき項目〉

グループの特徴を加味しながら、各メニューのチェック方法を考えていきます。

様式を利用した下記の記載例を、参考ください。

引用 厚生労働省「HACCAPの考え方を取り入れた衛星管理のための手引書」

作成した衛生管理計画書をもとに、それぞれの項目を実施します。実施におけるポイントを解説します。

1.原材料の受け入れの確認

消費期限が過ぎているものや、保存方法が守られていない原材料には有害な微生物が増殖している可能性があります。

原材料が納入された際に、注文通りの品名や数量か、外観、におい、包装の状態(やぶれていないか)、表示(消費期限・保存方法・産地・品種・魚種)などを確認します。

2.冷蔵・冷凍庫の温度確認

温度管理がきちんとされていないと、有害な微生物の増殖や食品の品質低下が促進されます。

1日1回以上、庫内の温度を測ります。始業時や終業時は、冷蔵庫であれば10℃以下、冷凍庫であれば-15℃以下であることを確認します。

3.交差汚染・二次汚染の防止

4.従業員の健康管理・衛生的な作業着の着用・手洗いなど

計画書で分けた3つのグループごとに決めたチェック方法で確認していきます。

第1グループ 非加熱のもの(冷蔵品を冷たいまま提供する)

加熱工程がないので、食材についている有害な微生物を加熱殺菌することがありません。

汚染されていない食材を使用することと、有害な微生物が増殖しないように低温で保管することが重要です。

第2グループ 加熱するもの(冷蔵品を加熱し熱いまま提供する)

食品の中心部が十分に加熱された時の火の強さ、時間、見た目(形状・色)、中心部の色などを確認しておき、日々の調理では、見た目などによって加熱が十分であることを確認します。

その都度の記録は必要ありませんが、1日の最後に結果を記録し、問題があった場合にはその内容を記録用紙(日誌など)に書き留めておきます。

第3グループ 加熱後冷却し再加熱するもの、または加熱後冷却するもの

加熱状況の確認は、第2グループと同様に行います。

加熱後、冷却の段階で危険温度帯(10~60℃)に留まる時間をより短くすることが重要です。

加熱された料理を小さな容器に小分けしたり、鍋のあら熱をとってから蓋をして鍋ごと冷蔵したりして、冷却ムラを防ぎます。

衛生管理計画に沿った実施をしたら、記録します。

記録様式も厚生省の「HACCAPの考え方を取り入れた衛星管理のための手引書」にありますので、それらを利用するといいでしょう。

「記録に残っていない=やっていない」とみなされるので、必ず記録しなくてはなりません。残した記録は1年間保存します。

【記録が必要な理由】

食品衛生法では、HACCPを導入しなかった場合の罰則規定は明記されていません。

しかし、HACCPを導入しないで食品衛生法違反をした場合の罰則は強化されました。

また、都道府県がHACCP制度化の無視に関して条例で罰則を設けていた場合、最大で「2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰則」などが科せられる可能性があります。

HACCPを導入しないで罰せられることはありませんが、食品衛生法違反に該当した場合のリスクは大きいと言えます。

2021年6月から義務化されたHACCPを、飲食店が導入しなければならない理由や方法を解説してきました。

食中毒発生による営業停止や、お客さまへの被害を未然に防ぐ確率が格段にあがるメリットがあるHACCPの導入。

HACCPを導入しなかった場合のリスクもおわかりいただけたと思います。

経営する店舗の信用にもつながるので、この機会にしっかりHACCPを導入していくことが重要です。

関連記事:

飲食店の食中毒対策と食中毒が見つかった場合の対処法

qscとはなにか 言葉の意味と改善方法についての解説

店頭販売をやる際の注意点とメリット・デメリットの解説